Курс рубля

- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году

- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано

- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам

Немного предыстории. Настоящий доклад – уже седьмой по счету. Первые шесть имели отношение к периоду 1995-2000 гг. Подобные материалы издаются по инициативе ООН и готовятся независимыми экспертами. Это не официальные отчеты, а научно-аналитические исследования, в которых используются данные как Госкомстата, так и независимых социологических организаций.

Центральной темой последнего доклада стало человеческое развитие в контексте поколений. Забегая вперед, скажу, что кто-то из присутствовавших на презентации (и, видимо, внимательно ознакомившийся с докладами прошлых лет) справедливо заметил: с каждым годом показатели человеческого развития в России ухудшаются, поэтому можно с полным основанием говорить не о развитии, а скорее о деградации человека в нашем государстве, и на этом фоне сам термин "человеческое развитие" звучит, вообще-то, нелепо… Вопрос дипломатично замяли, назвав его комментарием. Однако радости от этого не прибавилось, несмотря на то, что постоянный представитель Программы развития ООН в России Фредерик Лайонс отметил некие позитивные сдвиги, происшедшие за последние несколько лет в нашем обществе. Например, большое количество проводимых социологических опросов. Или тот факт, что самый высокий средний доход на душу населения имеют люди 25-34 лет.

Надо отдать ему должное: скрасить общую безрадостную картину он пытался только в самом начале. Потом, сообщив, что "в самой системе образования многое идет навстречу обществу", как-то сник и заговорил все-таки о реалиях. А реалии удручают до тошноты: сельское население живет в нищете; специалисты, особенно молодые, уезжают из регионов, и регионы естественным образом приходят в упадок; туберкулез, наркомания и СПИД свирепствуют так, что в социологические отчеты заглядывать совсем не рекомендуется, в особенности желающим сохранить хорошее настроение. Про СПИД "Yтро" сообщало неоднократно, а вот данные по туберкулезу. С 1970 по 1989 гг. заболеваемость туберкулезом среди детей снизилась с 27,6 до 7,5 человек на 100 тыс. детского населения. В 2000 году этот показатель составлял уже 17,9 человек. Такими темпами мы, пожалуй, догоним и перегоним 1970 год гораздо раньше, чем выучим очередное поколение врачей. Рост смертности от туберкулеза тоже впечатляет: в 1991 году на 100 тыс. населения было только 8,1 умерших, а в 2000 году - уже 20,4. Причины банальны и столь же приметны. Можно даже не гадать: ухудшение социально-экономических условий, конечно.

А вот ситуация, которая сложилась в нашем сельском хозяйстве. По сравнению с 1939 годом сельское население уменьшилось на 32,6 млн человек. Наверное, надо внести ясность: как бы ни была развита у нас промышленность, аграрный сектор есть важнейшая составляющая экономики. В 1970 году мы имели 49,3 млн сельчан, в то время как в 2000 году их осталось 39,5 миллиона. При этом количество населения старше трудоспособного возраста, по сравнению что с 1939 г., что с 1970 г., увеличилось, когда оно составляло, соответственно, 9,5 млн и 18,0 млн, а сейчас - 22,9 миллиона. Вывод прост настолько, что его озвучивают даже те, кому вообще не попадались на глаза статистические исследования: деревня вымирает. А теперь представьте себе на секунду, что значит закупать зерно для удовлетворения только пищевых потребностей 140 млн человек в течение года. Между тем, именно к такому антиутопическому итогу планомерно стремится Россия. До тех пор, пока мы не будем обрабатывать землю, мы не сможем существовать достойно. Денег же для обработки земли…, правильно, нет.

Наивно было бы полагать, что туберкулез и сокращение численности сельского населения – единственные серьезные проблемы, существующие на данный момент. Возьмем такой показатель, как численность людей с высшим образованием. В 1999 году он составлял 279 человек на каждые 10 тыс., что, по данным ООН, больше, чем показатель большинства развитых стран. Однако давайте посмотрим данные по высшему образованию, а конкретно по выпуску специалистов государственными ВУЗами по отраслевым группам. Сравнивать будем данные за 1999 год – так предлагают составители доклада. К примеру, в промышленности и строительстве численность выпускников высших учебных заведений сократилась по сравнению с 1989 г. на 6,9%. В области здравоохранения тоже ничего хорошего: после 1995 г. намечается стойкое уменьшение численности дипломированных медиков – за 4 года почти на 2%. Между тем, у нас и в 1995 году врачей было не сады… Зато в области экономики и права выпускников становится с каждым годом все больше и больше: после короткого спада в 1994 году намечается уверенный рост, и с 1995 по 1999 гг. численность высокообразованных экономистов и юристов возросла на 2%. Между строк: юристов с экономистами, в отличие от врачей, у нас как раз-таки немало… Учительствовать тоже хочется многим: за 10 лет численность выпускников в области просвещения выросла на полных 10%. Безусловно, юристы, экономисты и учителя – профессии почетные и важные. Но кто будет строить им заводы, больницы и школы, а также лечить? И кто будет работать на этих заводах и в больницах? Рабочие-то у нас не в почете. Но даже без учета рабочих: утечка мозгов на Запад отнюдь не государственная тайна, и данные по ней страшны, кроме того, молодежь просто уходит из науки, и преподавать, таким образом, в скором времени станет некому. Ведь для преподавания мало одного лишь профессионального образования, необходим еще опыт собственной исследовательской работы, в противном случае вся та армия выпускников высших учебных заведений, которыми нынче козыряют перед публикой социологи, просто превратится в ораву компиляторов, к чему в настоящее время мы и стремимся со всем возможным усердием.

На таком трагичном фоне жизнерадостное известие г-на Бобылева, профессора экономического факультета МГУ, об издании учебника "Концепция человеческого развития" прозвучало примерно как финальный аккорд реквиема: дескать, все, конечно, плохо, но вот есть учебник, и мы теперь научимся развиваться. Учебник, разумеется, – вещь полезная и необходимая. Однако картина полуголодных туберкулезников, изучающих концепцию человеческого развития, почему-то не вдохновляет. Ибо ясно даже ребенку: для развития (хоть человеческого, хоть какого угодно) нужны средства, и если средств нет, не помогут никакие учебники. Инвестиции в здравоохранение, науку, культуру – единственный способ добиться превращения сегодняшней деградации в развитие, чтобы понять это, не обязательно быть доктором экономических наук.

Не прибавило оптимизма и выступление Уполномоченного по правам человека в России Олега Миронова. Сей государственный муж даже не пытался скрасить общее бедственное положение россиян, чем вызвал к себе немало симпатий. Говорил он в основном о несоответствии правоприменительной практики федеральному законодательству. Объясняю: закон – отдельно, суды – отдельно. И то, что написано в законе, очень часто не имеет никакого значения для судей, ибо коррупция в судах имеет место быть. Ничего удивительного поэтому нет в том, что на практике не реализуются такие права граждан, как, например, право на альтернативную службу. Рассматривается она, как очень правильно отметил г-н Миронов, "как кара за то, что молодой человек не пошел служить с оружием в руках", и для того, чтобы она рассматривалась именно как альтернатива, совсем не достаточно формально поменять законодательство. Реализация прав наших инвалидов тоже оставляет желать лучшего. Особенное расстройство вызвал рассказ уполномоченного о поездке в США, где он наблюдал вольготную жизнь инвалидов, в распоряжение которых предоставлены многочисленные подъемники, лестницы, пандусы, дорожки и прочая роскошь, о которой наши колченогие, скорее всего, даже не мечтают, потому что и слов таких ни разу не слышали.

Насчет реализации прав человека г-н Миронов подготовил не один доклад Совету Федерации, однако тот вывод, который заставляет лишь горько усмехнуться при упоминании об учебнике "Концепция человеческого развития", наверное, прослеживается в этих докладах столь очевидно, что пока от законодателей не исходит никаких реальных инициатив в поддержку этого самого развития. Проще говоря, нет денег. И, скорее всего, появятся они очень и очень нескоро. А пока они не появятся, нам придется деградировать и читать учебники, в которых доктора разнообразных наук излагают разнообразные концепции – невероятно полезные… с точки зрения развитых стран.

Вашингтон рассчитывал извлечь выгоду

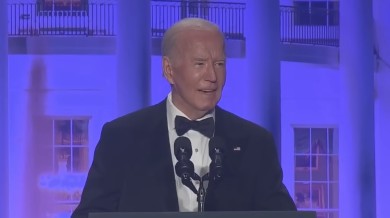

Политик с каждым днем теряет все больше когнитивных навыков

"Раньше не видела ничего подобного": британцы сняли НЛО в форме конфеты

"Раньше не видела ничего подобного": британцы сняли НЛО в форме конфеты

Дети массово рухнули на землю во время линейки в честь погибшего на СВО

Дети массово рухнули на землю во время линейки в честь погибшего на СВО